13

Audio

↑ (Audio устаревшая версия)

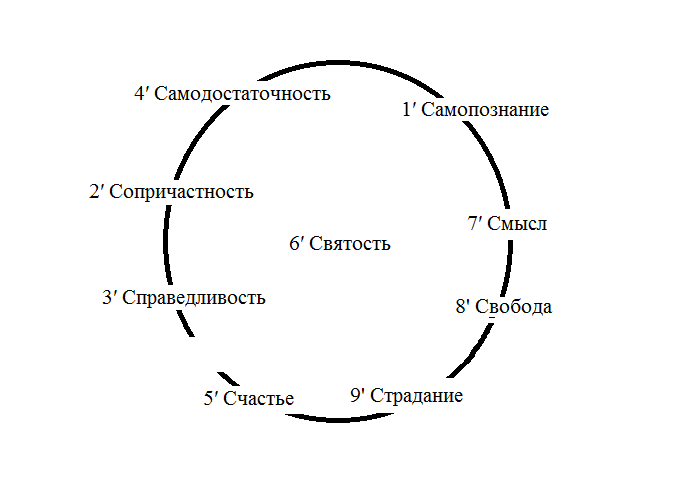

Здесь вы видите круговую схему. На ней изображены важные элементы позитивного сознания (можно сказать — позитивных состояний, поскольку Актуальное (бытие) по сути одно, но оно имеет много ярких граней). Позитивным сознанием тут называются высшие творческие состояния, которые имеют большой диапазон переживаний и ощущаются начиная от транса (с его максимальной концентрацией на объекте) и доходят до границ глубокого сна. Помните: состояние это не остановка сознания, а это психологический процесс, имеющий внутреннее движение. Это движение бывает выпуклое, быстрое и громкое, с ускорением и торможением как на гонках спорткаров. А бывает наоборот ровное, тихое и плавное. И еще бывает их сочетание. Но так или иначе, минимальное движение остается почти всегда, ведь сны тоже есть движение и в них тоже может быть элемент творчества.

Обычно говорят что через творчество человек самовыражается, и это правда. Самовыражение направлено на манифестацию Я, по сути на то, чтобы Эго получило зримые очертания и предметно оформилось. Философы бы тогда сказали что «Я обрело бытие». Метафизики сказали — «потенциальное перешло в актуальное». Социологи сказали «самоидентифицировалось». А психологи бы сказали «обрело самость». Все это верно описывает позитивные состояния.

Пункты на схеме находятся в рандомном порядке, они влияют друг на друга, они взаимо заменяемы и между ними нет иерархии. В центр поставить можно любое «С» которое даст начало позитивному сознанию.

Если смысл жизни для людей универсален (поскольку все идут практически один и тот же путь под названием Бытие), то в чем он? Смысл жизни заключается в поиске смысла. Вот доказательство: мы часто слышим от разных людей, от авторитетов и мудрецов о том, что смысл — это любовь, или что смыслом является добро, или саморазвитие, или творчество, или работа, или дети, или счастье, или даже что в жизни нет смысла (как вариант — циничная поговорка «нет смысла кроме удовольствия, а для остальных — страдание). Но в реальности все это промежуточные смыслы, к которым люди приходят, скажем, в разные периоды жизни, и от которых они уходят. На пример у ребенка совсем иные смыслы чем у старика, и ни какое абстрактное «добро» с «любовью» ребенок не готов воспринимать. Он воспринимает конкретные осизаемые вещи, для счастья ему важны выпуклые материальные носители — интересные предметы, игрушки, зрелища и развлечения, в том числе прогулки с родителями. По мере взросления смыслы меняются в след за состоянием. Многие проходят через период, когда единственным смыслом становится ощущение бессмысленности жизни или утраты смысла. На пример, при разорении, при проигрыше, при фатальной ошибке, при утрате чести и достоинства, может быть от предательства близких или от несчастной любви. Но так или иначе, в состоянии отчаяния люди идут на суицид, поскольку они видят смысл в смерти. И для них в тот момент самоубийство — это такая же цель, как для другого саморазвитие. Потом и это проходит, у человека появляются новые смыслы и силы. Поэтому смысл жизни заключается в поиске этого смысла. Или как гласит японская поговорка: у самурая нет цели, а есть только путь.

Сопричастность – это членство в элитарном клубе, в котором его члены общаются с духом Закона. Сопричастность Богу сильно меняет человека, она переносит (чувственно, почти физически) человека на повышенный сознательный уровень, дает свободу и счастье.

Счастье бывает двух видов:

1) Эмоциональная эйфория (ощущение сильного ускорения внутреннего пространства, драйв, апогей детства и молодости. Такие моменты счастья быстро проходят, но ради них стоит родиться и жить);

2) Созерцательность — это спокойное, комфортное состояниее, оно протяженное и просветленное, оно интеллектуальное и в нем почти нет эмоций. Кант формулировал счастье как «идеал воображения» и справедливо писал что «Счастье всегда зависит от условий опыта», то есть счастье это зависимая от внешнего мира величина, а что зависимо и не свободно то на вершине быть не может (далее будет показано что именно являясь постоянным счастьем, качественно трансформируется и переходит в другое). Эйнштейн позже немного переиначил и сказал так: «Если вы хотите счастливую жизнь, привязывайтесь только к идеям, а не к людям и не к вещам», хотя среди высших идей впереди находится забота о человеке, о личности, о высоком качестве людей.

Стяжать счастье волей бесполезно – оно приходит само, и уходит тоже само. Если его нет, то бессмысленно о нем сожалеть, потому что пока в фантазии не создан идеал воображения, пока не создан идеальный объект в голове, то счастье остается лишь пустым понятием без заполнения смыслом. Высший духовный идеал воображения есть Бог, поэтому постоянное нахождение в среде мыслей о божественном приводит к постоянному счастью. Недостижимостью Бога даруется вечный идеал, вечное стремление и вечное состояние счастья. Если человек не предает свой идеал и не изменяет ему, то его постоянное счастье трансформируется в святость. Святость, в свою очередь, славится силой и целостностью личности, благими делами и выдающимися поступками, самопожертвованием ради высоких идей — ради идеалов воображения. Достигший святости уже не может ее лишиться, святость постоянна. А чтобы не пойти по ложному пути, не стать жалким сектантом или безумным маньяком ради неких «высоких идей», необходим постоянный самоконтроль и подобные ему качества, которые относятся к Самопознанию.

В жизни иногда случается так, что приходится о чем-то сожалеть. Человеку свойственно сожалеть о задуманном и не реализованном, об ошибках и не рациональных действиях, о потерях и убытках. Переживая неудачи, становится жалко потраченные, казалось бы, впустую силы и время. Но вслед за этим должно приходить осознание, что данный опыт все равно был полезен: новая информация в голове – это новый инструмент в руках. Такие выводы есть важная часть самопознания. Опыт, его анализ, самоконтроль, побуждение к действию и самопринуждение — это и есть детали настоящего самопознания, которое должно отвечать на вопрос о масштабе личности.

Самодостаточность и справедливость являются, как сказали бы раньше «добродетелями», а если наглядно наглядно — ступенями мудрости к святости. Самодостаточность — это прежде всего целостность личности, свободной от комплексов и пороков. Она ощущается через чувство гармонии в конструктивном эгоизме. Самодостаточность не мешает быть человеку активным и деятельным, она отнюдь не означает самоограничения по всему спектру желаний и возможностей человека, она не убивает эмоции, а скорее наоборот — самодостаточностному типу личности свойственно творческое искание еще большей самодостаточности и эксперименты, поскольку: а) нет людей независимых от его родных и близких, и от общества в целом; б) актуальная самодостаточность не отгораживает человека от Бога и оставляет портал потенциала; в) нет даже святых людей, полностью свободных от комплексов, страхов и пороков. Самодостаточность противоположна эгоцентризму и барскому расточительству, это нестяжательство, которое проявляется через умеренность в вещах и бережливость, поскольку личность изначально ответственна. Но следует помнить: самодостаточной может быть как плоская, так и рельефная личность. Масштаб личности и кругозор не развивается по средствам Самодостаточности, наоборот — примитивному (плоскому) человеку легче быть самодостаточным, ему легче себя контролировать ведь нужно затрачивать меньше ресурсов.

Справедливость — это прежде всего справедливость к себе, а во-вторую очередь к обществу. Она подсвечивает пороки (лень на пример), ведет к объективности, к уму, к долгу, что есть обязательные условие для развития. Справедливость не существует без жесткой критики (соответственно без самокритики). А свое начало она берет из чувства нравственности и правоты. Безнравственные и наглые люди конечно могут чувствовать правоту, но при этом они не могут быть справедливы.

Свобода и самодостаточность тоже близкие формы – это части внутреннего пространства, взаимо зависимые состояния, при которых без одного нет другого. Мудрецами про свободу написаны целые тома и прекрасные трактаты, тут не хочется повторяться за исключением того, что свобода мыслится нами как отсутствие зависимости от пороков и слабостей — мы же не думаем про свободу от красоты и молодости, а думаем про свободу от присущих этой молодости легкомысленных недостатков, как пример. Также мы думаем про свободу от негативных внешних воздействий со стороны государства и общества — тогда говорим о свободе передвижения, самовыражения и о других гражданских правах, пока они не упрутся в вопрос ответственности, что значит конец этим правам.

Страданием же, как большой моральной работой, проверяется любой смысл. Смысл проверяется снова и снова, пока он или не укрепится, или пока не уступит место новому смыслу. Без проверки страданием не может быть святости и сопричастности своему идеалу, не будет счастья, не будет освобождения, самодостаточности, справедливости, не будет смысла, который постигается в сравнении между хорошим и плохим. Без сравнения нет и самопознания. Страдание — необходимый элемент позитивного сознания. Внутри позитивного он выглядит поначалу странно, но в результате вполне оправданно. Чем больше масштаб личности, чем выше ступень ее развития, тем выше степень страдания. Однако и степень счастья и святости тоже будут выше. Все говорит о том что в принципе не существует рая, как пространства исключительного и вечного блаженства. В этом смысле наша жизнь, бытие — это уже и рай, и ад.

Боль страдания кричит о бытие, о том, что Я существует. В этом смысле страдание равно творчеству — это средства манифестации Я, что Я существует. Огнём страдания человек проверяется — закаляется, становится чище и сильнее, или ломается и деградирует. Таким образом буддист, бегущей от страданий, он не готовится как христианин или мусульманин попасть в рай, а готовится окунуться в забвение и раствориться небытие. Каждому по вере его. Если сработает такая вера, буддисты перестанут быть актуальными.

Не надо думать что момент истины наступит посмертно. Момент истины — это момент сейчас, он не прекращается, он течёт во времени и периодически сопровождается эмоциями и чувствами, радостью и страданием.

Спасибо за внимание, за радость и страдание!